お知らせ

【技術ノート】測定と誤差、不確かさ新着!!

測定や計測に関わる中で、「誤差」と「不確かさ」という言葉の違いが気になったことはないでしょうか。近年の計測分野では、従来使われてきた「誤差」という考え方から、「不確かさ」を用いて測定値の信頼性を表す考え方へと移行していま […]

新年あけましておめでとうございます。

昨年は当サイトをご覧いただき、またご縁をいただき、誠にありがとうございました。 今年も「頼んでよかった」と思っていただける仕事を目指し、日々取り組んでまいります。新しい挑戦にも前向きに取り組んでいく一年にしたいと考えてい […]

年末年始期間中の対応についてのお知らせ

平素よりお世話になっております。 年末年始の休暇を特定の日程で定めてはおりませんが、2025年12月27日〜2026年1月4日までの期間は、業務対応にお時間を要する可能性がございます。 お問い合わせへのご返信や各種対応に […]

【技術ノート】電流の各種測定方式と特徴の解説

電流測定は、回路設計や装置評価、安全管理など、電子機器の開発に欠かせない基本要素です。一口に「電流を測る」といっても方式はさまざまで、目的や条件に応じて最適な手法を選ぶ必要があります。 今回の note 記事では、代表的 […]

【技術ノート】電解コンデンサ無極性接続の話

有極性のアルミ電解コンデンサを逆直列に接続して無極性化する手法をご存じですか?本記事では、この方法がなぜ成立するのか、どのような仕組みで逆電圧を防いでいるのかを、わかりやすく解説しています。 記事の主な内容 無極性接続に […]

【技術ノート】接地(アース)接続のこと ― 必要性について

電気機器についてる接地線は必ず"接続しなければならないのでしょうか?今回は、接地(アース)接続について簡単にまとめてみたいと思います。 記事の主な内容 コンピュータや計測機器にある接地線を接続しないで使っていませんか。繋 […]

製品(pAレベルDC微小電流計測用変換器)を新規掲載しました

新たに製品を掲載しました。 テスタや簡易な電圧計を用いてピコアンペアレベルの微小DC電流計測を可能にする変換器です。約30fAの低ノイズレベルでピアコンペアレベルの電流を安定的に計測する事ができます。 なお、現時点では消 […]

【技術ノート】端子台への電線接続 ― 種類ごとの正しい方法と注意点

計測機器や制御機器を扱う際、端子台にどのように電線を接続するかは、信頼性や安全性に大きく関わります。端子台接続に関する記事をnoteにまとめました。 記事の主な内容 「そのまま撚って止める」「圧着端子を使う」「フェルール […]

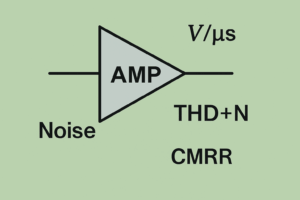

【技術ノート】電圧増幅器の仕様を正しく理解するためのガイド

計測に用いる電圧増幅器(アンプ)の仕様には、わかりにくい点や注意すべき点がいくつかあります。いくつかの仕様項目について記事をnoteに公開しました。 記事の主な内容

製品(高速熱電対変換器)を新規掲載しました

新たに製品を掲載しました。 高速応答温度電圧変換器(K熱電対用) Kタイプ熱電対専用の電圧変換器です。零接点補償器を内蔵し、高精度な温度測定が可能。広帯域5kHz以上、約100μ秒以下の高速応答で急峻な温度変化も捉えられ […]